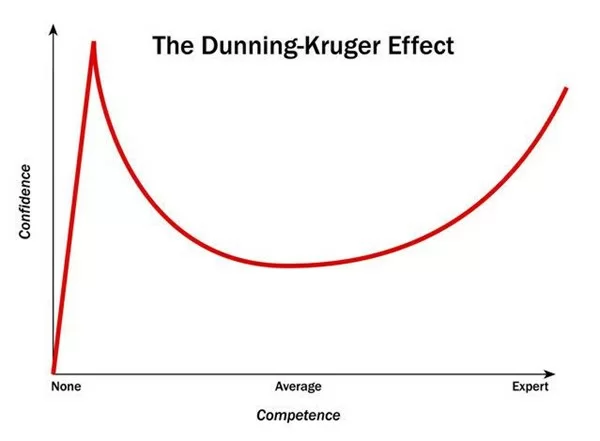

Bias cognitivi, quanti potremmo averne? Circa 113 secondo Wikipedia, tra i quali quello che ultimamente fa più parlare di sé è il cosiddetto Effetto Dunning-Kruger.

È un argomento talmente popolare da aver ispirato persino una canzone inserita nell’Incompetence Opera. Sì, perché l’effetto Dunning-Kruger è una distorsione cognitiva che viene spesso associata a paroloni accattivanti come autoconsapevolezza e metacognizione, e che corrisponde alla tendenza a sopravvalutare le proprie competenze in maniera inversamente proporzionale al reale grado di conoscenza di uno specifico campo. Per riassumerla in parole poverissime, meno ne sai di qualcosa, più sei convinto di saperne.

Il peggior rapinatore della storia: McArthur Wheeler pensava di rendersi invisibile cospargendosi di limone

Vi suona familiare? In effetti ne hanno già discusso filosofi e letterati: a partire da Socrate che sapeva di non sapere, fino a Shakespeare e Bertrand Russel, il concetto è stato rielaborato più volte, ma solo verso la fine del ‘900 qualcuno si è preoccupato di studiarlo e codificarlo.

È stato in quel periodo, infatti, che la piaga già nota come paradosso dell’ignoranza ha cominciato a mostrare i suoi effetti in maniera eclatante, quando gli esperti da bar hanno abbandonato i banconi dei birrai per fare battaglia e proseliti nel mondo virtuale. Tutto cominciò a Pittsburg, grazie al peggior rapinatore della storia.

Leggi anche: Lino Banfi all’UNESCO: vince l’Italia del Chissenefrega

Era il 1995 quando McArthur Wheeler, dopo aver scoperto che il succo di limone poteva fungere da inchiostro simpatico, decise di rapinare ben due banche occultandosi il volto con una copiosa doccia a base di spremuta.

Al suo arresto seguì un improbabile interrogatorio durante il quale Wheeler portò avanti con convinzione la sua teoria dell’invisibilità all’acido citrico, supportata da un autoscatto, che immortalava una parete vuota, scattato poco prima del colpaccio con una polaroid. Una polaroid nella quale, non si era accorto, mancava il rullino.

Non era un drogato, ma un semplice idiota

Chiunque avrebbe pensato a un caso di abuso di droghe, invece no, si trattava semplicemente di un caso di idiozia. David Dunning, uno studioso della Cornell University, rimase così colpito dalla storia che decise di approfondire la questione.

Grazie all’aiuto di Justin Kruger, dall’Università dell’Illinois, stilò un paper che gli valse l’Ignobel per la psicologia nel 2000, e che porta l’emblematico titolo di: “Incapace e ignorante di esserlo: come le difficoltà nel riconoscere la propria incompetenza portano ad aumentare la stima della propria capacità”.

I due effettuarono una serie di test su diversi gruppi di studenti universitari che vennero messi alla prova in vari campi, tra cui grammatica, logica e umorismo, e ai quali poi fu domandato di autovalutare la propria performance. Gli studenti che avevano ottenuto i risultati peggiori in ogni prova si autoassegnavano, in una scala da 1 a 100, un punteggio di oltre 60 contro un risultato effettivo medio di 12 punti. L’effetto Dunning-Kruger era reale.

Effetto Dunning-Kruger e sindrome dell’impostore: due facce della stessa medaglia

Sarcasmo a parte, c’è una ragione per la quale siamo tendenzialmente portati a sopravvalutare le nostre capacità in campi che non ci competono, e ha le sue radici nello stesso tipo di distorsione che sta alla base di problematiche opposte, come la sindrome dell’impostore. Avete presente quella sensazione di quando, nel momento in cui vi approcciate a un argomento nuovo, all’improvviso vi si apre un mondo? Ecco, fa parte anche quello del pacchetto effetto Dunning-Kruger.

Il problema dell’ignoranza è che non ha cognizione dei propri limiti. Quando ci avventuriamo in un argomento del quale siamo a secco, non possediamo le basi necessarie per renderci conto della sua vastità, delle nozioni fondamentali per comprenderlo ed elaborarlo a fondo e, non ultimo, di tutto ciò che ancora non abbiamo imparato in proposito.

Non siamo in grado di valutare la nostra incompetenza perché ci mancano i mezzi per farlo, e questo vuol dire che in un modo o nell’altro è capitato a tutti almeno una volta di peccare di supponenza.  Al contrario, le persone più esperte, che invece sono ben consapevoli delle proprie lacune, si ritrovano spesso a mettere in dubbio le proprie competenze o i propri meriti, al punto di sentirsi in colpa quando questi vengono loro riconosciuti. L’effetto Dunning-Kruger è, paradossalmente, fratello della sindrome dell’impostore.

Al contrario, le persone più esperte, che invece sono ben consapevoli delle proprie lacune, si ritrovano spesso a mettere in dubbio le proprie competenze o i propri meriti, al punto di sentirsi in colpa quando questi vengono loro riconosciuti. L’effetto Dunning-Kruger è, paradossalmente, fratello della sindrome dell’impostore.

Sarà forse per questo che alcuni, anziché andare a fondo quando un argomento si fa più ampio, decidono di soggiornare a tempo indeterminato nella comfort zone di una percepita esperienza dalla quale elargire opinioni, fornire consigli e, nei casi più eclatanti, fondare religioni e movimenti.

Leggi anche: “La terra è piatta”: come è possibile che in Italia siano migliaia a pensarlo?

L’ignoranza si combatte con l’educazione

La buona notizia: c’è un rimedio. Quella cattiva: richiede un po’ di sforzo. L’ignoranza si combatte con l’educazione, quindi più il nostro bacino culturale è ampio, più saremo in grado di concepire l’idea che non si finisce mai di imparare.

Gli stessi Dunning e Kruger nel loro studio notarono che i soggetti più convinti di sé ridimensionavano le proprie opinioni nel momento in cui venivano messi di fronte alla propria incompetenza. Il bias alla base dell’effetto Dunning-Kruger, così come della sindrome dell’impostore, deriva quindi dalla capacità – o dall’incapacità – di porsi domande, di confrontarsi e cercare risposte, di accettare altri punti di vista e allo stesso tempo argomentare i propri in maniera solida e costruttiva.

Perché in fondo ciò che distingue le menti aperte è il saper andare sempre in cerca di nuovi orizzonti. Come disse Richard Feynman, altro grande scienziato che sapeva di non sapere, “Preferisco domande che non hanno risposta a risposte che non hanno domanda”.